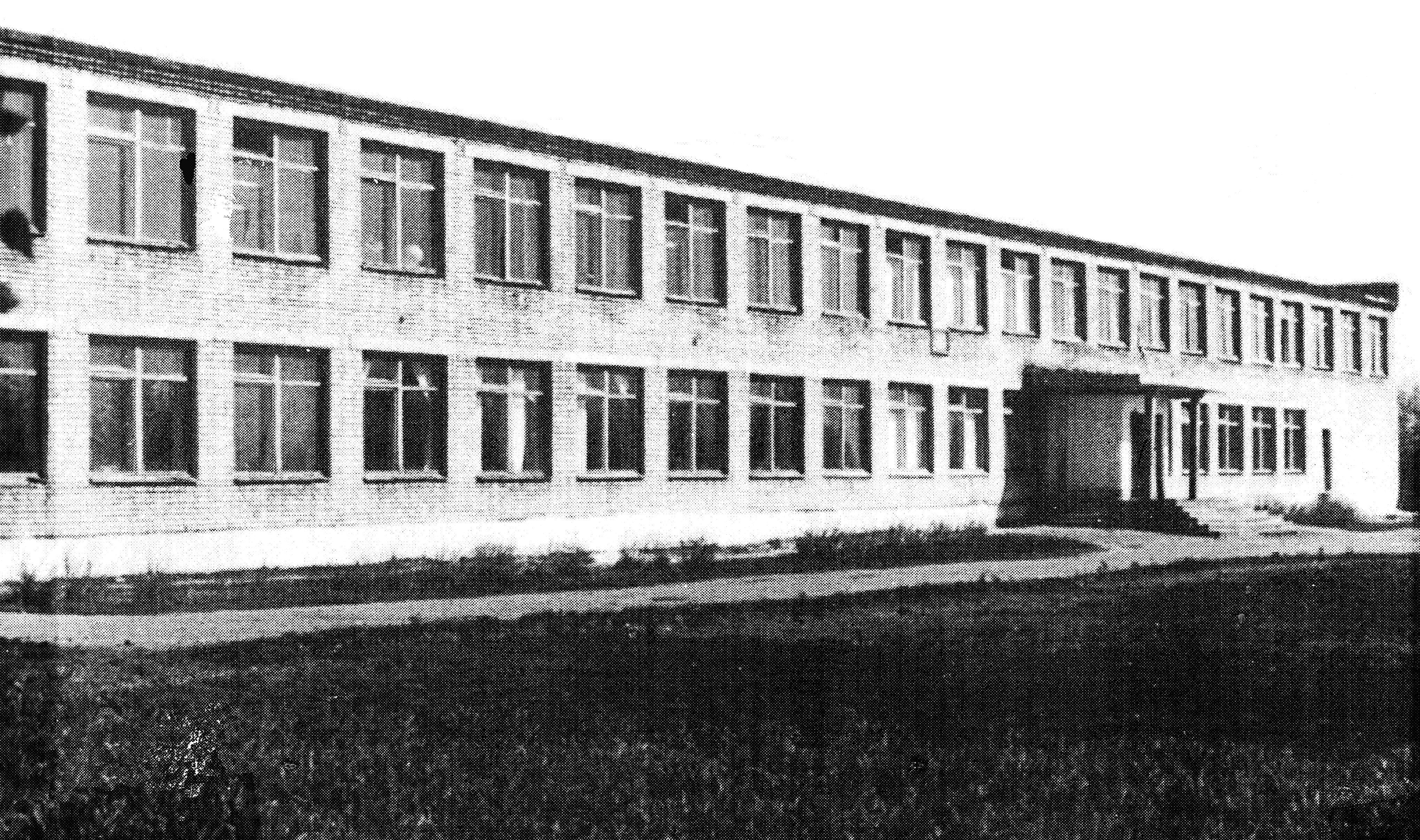

Школа до революции.

|

Примерно так выглядел класс церковно – приходской школы…

|

До февральской революции школа в Волчьем Враге была церковно-приходской. Местный житель, Лушников Ефим Петрович, в своё время рассказывал о том, что эту школу он окончил в 1900 году. Учительствовал у них тогда Декартов Фёдор Петрович. Само здание школы было, как водилось тогда, при местной церкви. От неё не осталось ничего, кроме воспоминаний. Во второй половине двадцатого века она месте церкви располагался цветник интерната.

До февральской революции школа в Волчьем Враге была церковно-приходской. Местный житель, Лушников Ефим Петрович, в своё время рассказывал о том, что эту школу он окончил в 1900 году. Учительствовал у них тогда Декартов Фёдор Петрович. Само здание школы было, как водилось тогда, при местной церкви. От неё не осталось ничего, кроме воспоминаний. Во второй половине двадцатого века она месте церкви располагался цветник интерната.

По воспоминаниям Ефима Петровича в школе был один сдвоенный класс, состоявший из учащихся 1 и 2 классов, занимавшихся в первую смену. А учащиеся 3 и 4 классов ходили на занятия во – вторую смену.

В то время обучались письму, арифметике, чтению. Закон божий вёл поп Веллахов Александр.

В 1909 году церковно-приходскую школу окончили Иван Павлович Антонов, Дмитрий Яковлевич Теряков. Они учились всё у того же Декартова Фёдора Петровича.

В 1905-1909 годах в школе училось 120 человек. По воспоминаниям Дмитрия Яковлевича Терякова дисциплина в школе была просто образцовая. Учитель Декартов особое внимание уделял каллиграфии: чтобы дети писали красиво. Пользовались следующими учебниками: родное слово, букварь, арифметика.

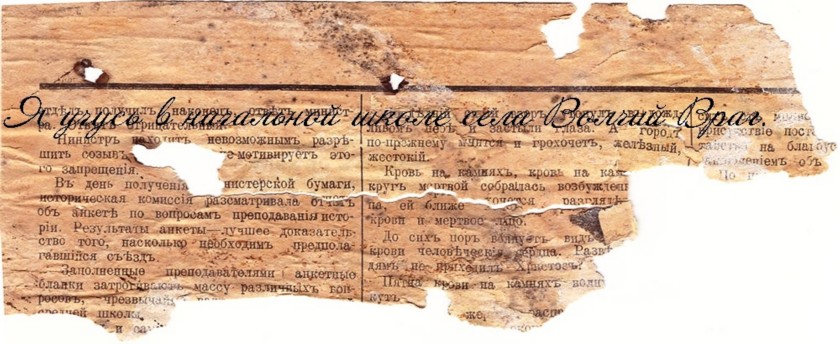

Школа после революции.

После революции школа села Волчий Враг стала именоваться начальной. Жительница села Антонина Евгеньевна Подоплёкина в восьмидесятых годах прошлого века вспоминала, что в школу принимали только детей бедняков и середняков.

|

Вот так примерно, это выглядело.

|

Достать писчую бумагу в то время было весьма проблематично. Книг также не было. Первое время писали на обрывках газет простыми карандашами. Позднее изобрели, нечто вроде чернил местного производства. Технология их была незамысловатой и более чем доступной для деревенской бедноты. Брали обычную печную сажу, которая была чёрной и маркой и разводили её водой, маслом или керосином. Вода была самый доступный из растворителей, но и самый худший: в ней сажа очень плохо растворялась. Да и держалось всё это на бумаге очень плохо после полного высыхания. В масле же и керосине сажа и растворялась и хорошо держалась. Но в те годы такие жидкости были дефицитными… Так что вода и сажа, вот и вся премудрость. Но зато уже можно было писать пером всё на той же газетной бумаге, отрабатывать почерк, решать простейшие задачи и примеры. Собственно, чернила из сажи были известны ещё в Древней Греции. На папирусах когда то давным-давно тогдашние любители эпистолярного жанра выводили иероглифы именно так. Как говорится, ничего нового…

Об отсутствии в селе учебников мы уже упоминали. Но всё - таки кое - что было. Выручил односельчан местный книголюб, который в лучшие времена изредка покупал книги и собрал к революционным годам свою небольшую домашнюю библиотеку. Вернее даже не библиотеку, а библиотечку. Библиотечка эта насчитывала некоторое количество книг, но до избы-читальни, а тем более – библиотеки собрание книг местного книголюба не тянуло. Да он и не стремился к тому.

Звали книголюба Иван Дмитриевич Карпов. По словам старожилов, он в те времена помимо чтения увлекался ещё и фотографией. Представляете, как было бы здорово увидеть родное село глазами людей того времени? Жаль, что до нас ничего из этого далёкого прошлого не сохранилось.

К слову сказать, Иван Дмитриевич к детям относился хорошо, и они были у него в доме практически завсегдатаями. И.Д. Карпов всегда разрешал брать для чтения книги, и ребятишки всегда возвращали их в том же состоянии, какими и брали. То есть относились к книгам очень бережно.

Процесс обучения с таким скудным количеством литературы был медленный. Да и как могло быть иначе? На целый класс бралась одна книга и ею пользовались поочерёдно. Плюс ко всему писались конспекты по всем предметам, чтобы хоть в сжатой форме, но можно было позднее всё изучаемое повторить и усвоить. Вот так и учились. А сегодня после начальной школы находится немало оболтусов, которые считают, что с них и этого хватит…

Домашние задания ученики выполняли, собираясь группами по десять человек. Так и учили уроки…

В таком статусе школа просуществовала вплоть до 1932 года.

С 1932 года начальную волчевражскую школу преобразовали в ШКМ – школа колхозной молодёжи. Её первый выпуск состоялся спустя три года – в 1935 году. Дети учились по ускоренному курсу в объёме семи классов. Наряду с общим образованием ШКМ давала основы агрономической подготовки и организации сельско - хозяйственного производства применительно к условиям конкретных районов. Производственное обучение в школе было подчинено задачам социалистических преобразований в деревне, проводилось в учебных хозяйствах, совхозах, кооперативах, колхозах и МТС. ШКМ содействовала созданию колхозного актива в деревне, поднятию культурного и агрономического уровня крестьянства, овладению в колхозах новой с.-х. техникой.

В 1935 году первыми выпускниками школы колхозной молодёжи в Волчьем Враге стали: Дадонова Антонина Николаевна, ставшая в последствии учительницей и всю свою жизнь прожившая в Ленинграде. Антонова Татьяна Дмитриевна тоже стала в дальнейшем учительницей. Проживала в городе Белинский. Николай Давыдович Лушников стал военным врачом-хирургом и жил в Москве.

Подоплёкина Александра Анисимовна проживала в г. Ленинграде. Юлия Дмитриевна Морозова всю жизнь проработала медицинской сестрой в Городище. Николай Сергеевич Костин, профессор института, жил и работал в Харькове. Татьяна Кузьминична Дударева жила и работала в Пензе.

Первые учителя ШКМ.

· Комов Сергей Васильевич, директор школы, историк.

· Ростовцев Александр Александрович,

· Исавнина Нина Николаевна, математик.

· Кравцова Ольга Александровна, биолог.

· Кирюшина Евдокия Тимофеевна, физик.

· Чеботарёва Нина Вениаминовна, учитель русского языка.

· Лобашев Пётр Фигасович, географ.

· Щеглова Елизавета Егоровна, учитель русского языка и литературы.

· Дударев Семён Гаврилович, физик.

· Яшин Михаил Петрович, учитель физкультуры.

· Шилин Александр Петрович, учитель математики.

· Лушников Николай Семёнович, учитель начальных классов.

· Потолков Василий Петрович, учитель начальных классов.

· Кабардин Ефим Иванович, завхоз школы.

Школа в годы ВОВ.

|

Наверное, так провожали и в Волчьем Враге, как и по всему Союзу…

|

Средняя школа в В-Враге открылась за год до начала войны- в 1940-м году. Её первым директором стал Горенков Михаил Фёдорович. По завершении 1940-41 учебного года дети ушли на каникулы, а учителя в свои отпуска. Но радость летнего времени оказалась недолгой. Грянула война с Германией…

Старожилы вспоминали, что в тот июньский день, когда в местном клубе был объявлен митинг, шёл проливной дождь. Однако непогода ни кого не заставила сидеть под крышей дома. Тревога на душе гнала людей в сельский клуб…

В глубочайшей тишине люди заслушали сообщение о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз. И практически сразу же началась повсеместная воинская мобилизация. Не обошла она и Волчий Враг. И одним из первых, кого призвали в армию, был Горенков Михаил Фёдорович. Он ушёл на фронт, передав руководство школой Ростовцеву Александру Александровичу. Но и новый директор недолго руководил школой: его также призвали на фронт…

Дальше – больше… Ушли на фронт: физрук Яшин Михаил Петрович, учитель математики Шилин Александр Петрович, учителя начальных классов Лушников Николай Семёнович и Потолков Василий Петрович, завхоз Ефим Иванович Кабардин.

В 1942 году война добралась и до более юных. Призвали в армию учащихся старших классов: Алексея Тимохина, Сухобрус Виктора, Петра Московского и других ребят.

С началом войны закончились и каникулы. Урожай вырос отменным, а убирать некому: всё работоспособное мужское население села воевало на разных фронтах. Деваться некуда. На уборку урожая вышли все от млада до старого. Учителя и ученики, конечно же, тоже были вместе со всеми. Поэтому и начало учебного года пришлось отложить на целый месяц. Первые занятия прошли в первых числах октября.

Учителя, как более активные и грамотные, внимательно следили за всеми событиями на фронте и затем несли эти сводки в массы. Особенно тревожно было в конце 41-го, когда враг подступил к столице. И как радовались односельчане, узнав, что в декабре враг таки получил по зубам и был отброшен назад от стен Москвы. У людей впервые появилась надежда на то, что как не силён вражина, а конец ему будет…

Между тем, на смену ушедшим на фронт, в школу с 1942 года начали пребывать специалисты из других мест. Приезжие граждане, эвакуированные с занятых немцами территорий…

Между тем, на смену ушедшим на фронт, в школу с 1942 года начали пребывать специалисты из других мест. Приезжие граждане, эвакуированные с занятых немцами территорий…

Так директора Ростовцева А.А. сменил Кабанов Фёдор Фёдорович. Но и его впоследствии призвали в ряды Красной Армии. Из занятого врагом Смоленска прибыли сёстры Оглоблины Анна Антоновна и Мария Антоновна и их племянница Куркина Анна Полуэктовна. Видимо оттуда же прибыли учителя начальных классов Шкарина и Самарина. К сожалению, их имена не остались в памяти селян.

|

Ваталинская Н.А.

|

Из Ворошиловограда приехала учительствовать Шапошникова Александра Петровна. Следом за ней из Харькова мать и дочь: Ваталинская Неанила Александровна и Зозуля Галина Иосифовна. Первая стала директором школы, а младшая – учителем немецкого языка.

1943 год, самый грозный год войны, для волчевражской школы был особенный по местным меркам. Именно в 1943 году в средней школе состоялся её первый официальный выпуск из десятого класса. Всё лето ребята усиленно занимались математикой. И занимались неплохо. О чём говорят результаты их учёбы. На дорогу Жизни в сложнейшее для всей страны время вышло 15 выпускников, из которых более половины стали впоследствии учителями.

Надо сказать, что на протяжении всего военного периода учебный год и в дальнейшем начинался в октябре всё по той же причине: в поле нужны были рабочие руки на уборке урожая.

Надо сказать, что на протяжении всего военного периода учебный год и в дальнейшем начинался в октябре всё по той же причине: в поле нужны были рабочие руки на уборке урожая.

К слову, помимо всех этих дел, у детей, педагогов и технического персонала была и ещё своя большая проблема. Нужно было к зимним морозам заготовить необходимое количество дров. Поэтому по воскресеньям вместо отдыха все брались за топоры и пилы. Со временем не считались. Из учащихся 7-8 классов была сформирована молодёжная бригада, которая проявила себя на уборке зерновых и заготовке дров. Эта бригада за отличные успехи в борьбе за урожай была награждена почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Люди по прежнему следили за сводками с фронта. Газеты переходили из рук в руки. Люди зачитывали их буквально до дыр. Однажды прочитали большой очерк, который назывался «Таня». В нём был описан подвиг обычной московской девушки, которая называла себя «Таней». Этот очерк глубоко запал в сердце каждого жителя села. Конечно, люди читали в газетах и о других героических делах и поступках. Но этот, первый, запомнился сильнее всего. И лишь много позже все узнали, что настоящее имя девушки было не Таня, а Зоя. Зоя Космодемьянская!

Постепенно Красная армия стала гнать фашистов в их поганое логово. Стали освобождаться ранее захваченные территории. Поэтому эвакуированные в Волчий Враг, стали один за другим прощаться и уезжать в родные места. Уехали и учителя.

Долгое время они переписывались с селянами. Дольше всех в переписке участвовала Зозуля Галина Иосифовна, вернувшаяся вместе с мамой в родной Харьков.

С отъездом эвакуированных учителей на родину село ещё больше постарело. Ещё острее стали испытывать нехватку рабочих рук. Но эту проблему стали решать за счёт возвращавшихся домой раненых.

Война отразилась и на школе. В 1944 году в старших классах учеников почти не осталось. В 10 классе насчитывалось всего 4 человека. Поэтому власти приняли решение реорганизовать среднюю школу в семилетку. А учащиеся десятого вишнёвскую среднюю школу. Буянова Людмила Фоминична и Бадаева Зинаида Васильевна – в Белинский.

За год до окончания войны на уборке урожая всё же работать стало радостнее, чем прежде. Все чувствовали – война уходит на Запад, а значит, всё будет хорошо! Уже была прорвана блокада Ленинграда и фрицы получили хорошую трёпку на Курской дуге, после которой им ничего не оставалось, как возвращаться в родимую Fatherland . Фронт подходил к западным границам отчизны.

Из воспоминаний бывшего директора

Волчевражской школы Паниной М.П.)

Школа в послевоенные годы.

После войны школа по-прежнему оставалась семилеткой по программе обучения. А располагалась она в трёх ветхих, малоприспособленных для учёбы зданиях. Не чего и говорить, что и оборудование школы было практически на нуле. Во время войны лозунг был один: всё для фронта, всё для победы! Какие уж тут приборы…

После войны школа по-прежнему оставалась семилеткой по программе обучения. А располагалась она в трёх ветхих, малоприспособленных для учёбы зданиях. Не чего и говорить, что и оборудование школы было практически на нуле. Во время войны лозунг был один: всё для фронта, всё для победы! Какие уж тут приборы…

Правда, рукастые педагоги-предметники худо-бедно, но что - то мастерили. Особенно этим отмечались учителя математики и физики.

Коллектив учителей после войны сложился такой:

· Панина Мария Павловна – директор, литератор.

· Харитонова Екатерина Сергеевна – завуч, литератор.

· Буянова Антонина Фоминична – математик.

· Карасёв Николай Григорьевич – физик.

· Стригина Анна Алексеевна – химик – биолог.

· Терякова Мария Ивановна – историк.

· Илюшин Николай Иванович – учитель физкультуры.

· Горячева Александра Никифоровна, Кабардина Мария Ивановна, Панина Мария Андреевна, Шишина Александра Петровна.

Как уже говорилось выше, условий для работы совершенно не было. Зимой, не смотря на то, что в каждом классе топилась печь, всё равно было холодно. Да и как могло сохраняться тепло в полусгнивших зданиях… Все мероприятия проходили в клубе. Благо в то время старое здание его было рядом со школой. Но и там было немногим лучше.

Школа в 50- 70 е годы.

Контингент учащихся между тем стал увеличиваться и уже в 1954 году в Волчьем Враге открывается средняя школа. Для неё было построено деревянное одноэтажное здание на месте бывшей церкви.

|

Моисеева Н.М.

|

Первый выпуск в новой школе состоялся в 1957 году. Директором средней школы в тот период работал Рыбаков Андрей Георгиевич. По специальности, учитель истории. Завучем школы в послевоенные годы трудилась учитель математики Моисеева Нина Михайловна (снимок справа), переехавшая впоследствии в Чембар, ныне город Белинский.

В 1960 году директором школы становится Бадаева М.П. Примерно в это время в школу начинает поступать новое оборудование по разным предметам. Особенно по физике, химии и биологии. Более лучшими становятся и условия для работы и учёбы. В здание проведено отопление, подведён водопровод.

В 1962 году при школе построен новый интернат на 60 мест вместо старого на 30. Коллектив стал более устойчив к смене педагогов. Это произошло благодаря тому, что в родное село возвращались молодые специалисты, бывшие выпускники школы.

В 1962 году при школе построен новый интернат на 60 мест вместо старого на 30. Коллектив стал более устойчив к смене педагогов. Это произошло благодаря тому, что в родное село возвращались молодые специалисты, бывшие выпускники школы.

В 1967 году в школе появилась группа продлённого дня для начальных классов. Она насчитывала 39 человек. А уже в 1970-м году открывается вторая группа, в которой доходило до 80 человек учащихся.

Воспитателями групп продлённого дня были Буянова Людмила Фоминична, Гришина Валентина Афанасьевна. В школьном интернате проживало 110 человек, которые питались три раза в день и один раз в обеденное время кушали ребята из продлённой группы.

В 1970 году в школе вводится кабинетная система. А в 1975 году в селе построена новая школа на 320 ученических мест. По мимо кабинетов школа имеет столовую на 80 мест и хороший спортивный зал.

С 1957 по 1977 годы средняя школа выпустила 752 выпускника.

Коллектив учителей работавших на тот момент следующий:

· Бадаева Мария Петровна, директор, учитель русского языка и литературы.

· Терякова Мария Ивановна – завуч и историк по образованию.

· Дадонова Анастасия Гергиевна – учитель русского языка и литературы.

· Захарушкина Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы.

· Рубцова Валентина Константиновна, математик.

· Филина Нина Ивановна, математик.

· Сердитов Евгений Михайлович – физик и учитель НВП. В последствии, директор школы.

· Дадонова Анна Николаевна, физик.

· Горенкова Римма Ивановна – учитель биологии.

· Илюшина Таисия Васильевна – учитель химии.

· Попова Нина Егоровна – историк.

·  Легонькова Нина Ильинична – учитель географии и истории.

Легонькова Нина Ильинична – учитель географии и истории.

· Антипашина Надежда Николаевна – учитель немецкого языка.

· Дадонов Иван Иванович – учитель труда, рисования и черчения.

· Вечкасова Александра Михайловна – учитель физкультуры.

·

Кабардина Мария Ивавновна и Панина Мария Андреевна – учителя начальных классов. Буянова Людмила Фоминична и Гришина Валентина Афанасьевна – воспитатели продлённых групп.

Кабардина Мария Ивавновна и Панина Мария Андреевна – учителя начальных классов. Буянова Людмила Фоминична и Гришина Валентина Афанасьевна – воспитатели продлённых групп.

Последовательница Паши Ангелиной

(из воспоминаний Нестеровой Анастасии Александровны).

|

Нестерова А.А.

|

«… в 1940 году, после окончания 8 классов, я уехала к брату в город. Но городская жизнь привлекала меня мало. Всё время вспоминала наши обычные деревенские будни и, в конце концов, я решилась однажды вернуться под родительский кров.

Деревенская жизнь не из лёгких, но за то знакомая и нужная для всех людей. Во время уборочной меня закрепили отгружать зерно от комбайнов в конскую повозку. Лошадей не боялась, так как мы к ним с детства приучены.

Уборочная тянулась долго, потому что большая часть работ выполнялась вручную. Техники не хватало. По завершении уборочной страды председатель колхоза предложил мне пойти учиться на комбайнёра. Недолго думая, я дала согласие. Направление на учёбу получила в совхоз «Батрак» куйбышевской области. Уже в октябре приступили к учёбе: изучали трактора, комбайны.

Занятия длились до апреля 1941 года. Окончив курсы, я вернулась в родной колхоз. Трактор получила сразу же, но первое время работать одной, без инструктора, было страшно и не привычно. Боялась не так что - то сделать или сломать. Мне тогда всего двадцать лет было, а тут такая техника… Но страх и неуверенность прошли довольно быстро и вскоре я уже работала на ровне с остальными механизаторами.

Весть о начале войны меня застала в кабине трактора во время пахоты. Мужчин с первых же дней стали забирать на фронт, поэтому на сельских женщин свалились все тяготы работ в тылу. Все понимали, что должны работать и за себя, и за ушедшего на фронт. Не только мы в деревне: вся страна работала на фронт. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы»!

Началась страдная пора первого года войны. Первые две недели уборочной я отработала штурвальной, а потом моего комбайнёра призвали на фронт и комбайн закрепили за мной. С этого времени я уже стала работать самостоятельно и на комбайне.

Всякое было во время страды. Тогдашняя техника была не то, что нынешняя. Управлялась тяжело, ломалась часто. Мы своими слабыми руками едва осиляли иную деталь снять – поставить, где и мужчинам было то не просто… Всё было: и плакали, и смеялись, и ругались… Но всё равно работали от зари до зари не покладая рук. Перекусив, спали тут же: возле комбайнов, чтобы лучше отдохнуть.

По завершении уборочной страды с комбайнов тут же переходили на трактора, чтобы поднимать зябь. В зимнее время приходилось работать на ремонте техники и обмолоте скирд. Потому что в уборочную не всё зерно успевали убирать комбайнами. Часть хлебов полностью убирали вручную: косили, вязали снопы, складывали в скирды, которые уже в зимнее время обмолачивали.

У нас в хозяйстве девушек – трактористок было много, но на комбайне я работала одна. От мужчин не отставала. Старалась трудиться из всех сил. И когда наступил 9 мая 1945 года, и пришла долгожданная весть мы тогда счастливо вздохнули и подумали: «Они там отвоевали, а мы – здесь!»…

Известные выпускники школы.

Кузнецов Юрий Петрович родился в г. Белинский 16 октября 1954 г. в семье служащих. Окончил среднюю школу в селе Волчий Враг, в 1972-1974 годах служил в армии в Польской народной республике. После службы поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт (специальность – «агроном») и в 1980 году закончил его с отличием. После окончания института по распределению был направлен главным агрономом в совхоз «Калиновский» Тамалинского района, где проработал до 1988 года. Все эти годы исполнял обязанности заместителя директора совхоза «Калиновский».

Кузнецов Юрий Петрович родился в г. Белинский 16 октября 1954 г. в семье служащих. Окончил среднюю школу в селе Волчий Враг, в 1972-1974 годах служил в армии в Польской народной республике. После службы поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт (специальность – «агроном») и в 1980 году закончил его с отличием. После окончания института по распределению был направлен главным агрономом в совхоз «Калиновский» Тамалинского района, где проработал до 1988 года. Все эти годы исполнял обязанности заместителя директора совхоза «Калиновский».

Затем учился в аспирантуре в Саратовском аграрном университете имени Вавилова, защитил ученую степень кандидата наук в 1998 году, получил ученую степень доктора экономических наук и 2004 году в Москве получил звание академика.

Юрий Петрович - отличник просвещения, отличник парламента России 2006 года, член президиума академии, депутат третьего созыва Законодательного собрания Пензенской области. В 1988 году Кузнецов Юрий Петрович был назначен директором совхоза «Степь». Почти десять лет Ю. П. Кузнецов занимал должность директора совхоза «Степь». За время его правления поселок превратился в современный, благоустроенный населенный пункт с численностью более 1000 человек. За время его работы в пос. Степном было построено около 50 квартир, в том числе «шведские» дома в пос. Степном, д. Исаевке, д. Ивано – Наумовке для молодых семей.

Юрий Петрович - отличник просвещения, отличник парламента России 2006 года, член президиума академии, депутат третьего созыва Законодательного собрания Пензенской области. В 1988 году Кузнецов Юрий Петрович был назначен директором совхоза «Степь». Почти десять лет Ю. П. Кузнецов занимал должность директора совхоза «Степь». За время его правления поселок превратился в современный, благоустроенный населенный пункт с численностью более 1000 человек. За время его работы в пос. Степном было построено около 50 квартир, в том числе «шведские» дома в пос. Степном, д. Исаевке, д. Ивано – Наумовке для молодых семей.

В 1993 году в центре поселка распахнула свои двери, новая современная средняя школа, открыты начальная школа и детский сад в деревне Исаевка. В каждом селе открыты магазины, в пос. Степном - пекарня и котельная, производственные корпуса (молочная ферма, телятники, конюшня). Главное и очень важное достижение – газификация поселка в 1994 году. Возведены бетонные мосты через реку в В- Враге, пос. Степной, а д. И-Наумовке построено несколько плотин. Произведено асфальтовое покрытие трассы Обвал - Волче - Враг-Степь.

За время работы Кузнецова Ю.П. все электролинии были сделаны вновь, деревянные столбы заменены на бетонные. Ю.П Кузнецов делал все, чтобы в поселке можно было жить, учиться и работать , принося пользу родине.

В 1995-1996 годах совхоз «Степь» занимал первое место в области по растениеводству и животноводству.

В настоящее время Юрий Петрович является индивидуальным предпринимателем. Выращивает зерновые и кормовые культуры.

Буянов Юрий Вениаминович – глава крестьянско – фермерского хозяйства «Ореон». Родился 04.11.1956 года в селе Куликовка. Учился в Волче-Вражской средней школе с 1964 по 1974 годы. С 1975 по 1977 годы служил в рядах Советской Армии.

Буянов Юрий Вениаминович – глава крестьянско – фермерского хозяйства «Ореон». Родился 04.11.1956 года в селе Куликовка. Учился в Волче-Вражской средней школе с 1964 по 1974 годы. С 1975 по 1977 годы служил в рядах Советской Армии.

После демобилизации Юрий Вениаминович поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт, где проходил обучение с 1977 по 1982 годы по специальности агроном.

С 1982 года Ю.В. Буянов стал работать агрономом в совхозе «Куликовский», а с 1994 года – директором совхоза «Куликовский». В настоящий момент в течении 17 лет руководит КФХ «Ореон». Основным видом деятельности хозяйства является производство, переработка, хранение и реализация продукции растениеводства.

На сегодняшний день в хозяйстве имеется 5200 гектаров пахотной земли. На ней выращиваются такие зерновые культуры как: озимая и яровая пшеница, кукуруза, горох, люпин, ячмень; из технических культур: подсолнечник, рапс, рыжик, лён.

Для возделывания сельскохозяйственных культур имеется соответствующая техника: импортные трактора марки «Джон – Дир» с высевающими комплексами, трактора К – 700, ХТЗ-150, МТЗ – 80, зерноуборочные комбайны «Каас», «Дон – 1500», погрузчик MANITU и полный набор современной энергосберегающей почвообрабатывающей техники. Для технологии NO Till приобретены самоходный опрыскиватель и сеялки прямого сева. Имеются 7 КАМАЗов с прицепами и три зерносушилки. Произведён капитальный ремонт механизированного тока, построены 4 ангара для хранения зерна.

Для возделывания сельскохозяйственных культур имеется соответствующая техника: импортные трактора марки «Джон – Дир» с высевающими комплексами, трактора К – 700, ХТЗ-150, МТЗ – 80, зерноуборочные комбайны «Каас», «Дон – 1500», погрузчик MANITU и полный набор современной энергосберегающей почвообрабатывающей техники. Для технологии NO Till приобретены самоходный опрыскиватель и сеялки прямого сева. Имеются 7 КАМАЗов с прицепами и три зерносушилки. Произведён капитальный ремонт механизированного тока, построены 4 ангара для хранения зерна.

Кроме того в хозяйстве Юрия Вениаминовича имеется мельница «Поволжье» для помола собственного зерна в муку высшего, первого и второго сортов.

Кроме того в хозяйстве Юрия Вениаминовича имеется мельница «Поволжье» для помола собственного зерна в муку высшего, первого и второго сортов.

Юрий Вениаминович постоянно оказывает большую спонсорскую помощь школе села Волчий Враг, за что ему благодарны администрация и педагогический коллектив, общественность и родители. Так в 2016 году были потрачены огромные средства на замену части окон в классах. Место обветшалых деревянных окон заняли современные пластиковые. Помимо этого, Ю.В. Буянов выделил значительные средства на ограждение школы. И теперь она стала выглядеть более ухоженной и современной.

Макушкин Владимир Алексеевич, глава КФХ «Ромашка». Родился в селе Куликовка 5 марта 1959 года.

Макушкин Владимир Алексеевич, глава КФХ «Ромашка». Родился в селе Куликовка 5 марта 1959 года.

В 1976 году окончил Волчевражскую среднюю школу.

Сразу по окончании школы поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт на факультет «механизация сельского хозяйства» по специальности инженер – механик.

В 1982 году проходил краткосрочную службу в вооружённых силах СССР в Кировской области.

После службы в армии начал трудовой путь механиком по тракторам совхоза «Липовский» в селе Волчий Враг. В дальнейшем перешёл работать инженером в совхоз «Куликовский» села Куликовка. На данной должности трудился 10 лет.

В 1992 году Владимир Алексеевич оформляет документы на ведение фермерского хозяйства «Ромашка». Имеет в собственности 800 гектаров земли. Сеет В.А. Макушкин зерновые, кукурузу, многолетние травы, подсолнечник. Для всех работ имеется необходимая техника.

В 1992 году Владимир Алексеевич оформляет документы на ведение фермерского хозяйства «Ромашка». Имеет в собственности 800 гектаров земли. Сеет В.А. Макушкин зерновые, кукурузу, многолетние травы, подсолнечник. Для всех работ имеется необходимая техника.

Макушкин Сергей Алексеевич, индивидуальный предприниматель.

С.А. Макушкин родился 7 января 1962 года в селе Куликовка.

В 1978 году окончил Волчевражскую среднюю школу.

С 1978 по 1983 учился в Пензенском сельскохозяйственном институте по специальности инженер-механик, факультет «механизация сельского хозяйства».

В 1983 году служил срочную в Казахстане.

Трудовой путь начал в 1985 году в совхозе «Липовский» села Волчий Враг. Работал инженером в совхозе «Куликовский». Проработал инженером 8 лет.

В 1992 году оформил индивидуальное предприятие «ИП С.А. Макушкин». Работает на земле, выращивая востребованную продукцию. Имеет для возделывания культур необходимую сельскохозяйственную технику.